敵我不分~會攻打自己的「自體免疫疾病」

正常的免疫系統應該要防禦身體免於受到細菌、病毒、微生物等外物的入侵,但自體免疫疾病患者,因免疫系統失控、搞錯了對象,把身體的細胞、器官當做外物一般攻擊,導致受攻擊器官慢性發炎,甚至喪失功能,就好像軍隊跟警察本來要去抓壞人,結果抓的都是自己人;而依照攻擊部位不同,就產生不同病症。

❐ 基因加環境因素誘發疾病

臨床觀察和健保統計數字都發現,自體免疫疾病患者有愈來愈多的趨勢。有一說是環境因素影響,人體免疫力本來是針對外來微生物入侵而啟動,當外來物愈來愈少(許多傳染病在藥物或疫苗控制下而減少),這些「武裝部隊」沒有合適的對象,反而錯亂誤射、攻擊自己,造成自體免疫疾病。另外就是醫學診斷技術愈來愈進步,所以患者數每年都有成長。

此外,自體免疫疾病也和先天體質(即基因異常導致免疫調控失當)、外界環境因素(如病毒、細菌、溫度和紫外線等),例如紫外線會活化有紅斑性狼瘡體質者,使其皮膚發炎產生紅斑症狀。

疾病種類多

❐ 共通點是產生自體免疫抗體

自體免疫疾病包括一群具免疫異常的疾病,可影響全身器官組織,特別是關節、皮膚、血管及腎臟。雖然這些疾病各有獨特的表現,但共通點是都有免疫學上的異常,尤其在血清中所出現的自體免疫抗體(Autoantibody),也稱自體抗體。

由於自體抗體攻擊的對象極為細微、複雜,所以自體抗體的種類也極為繁多。例如在全身紅斑性狼瘡(SLE)病人所出現的抗核抗體(antinuclear antibody, ANA)已成為診斷SLE的重要指標;而在SLE病人所出現的抗DNA抗體(anti-DNA antibody)則與疾病的活動性及腎臟炎的致病性有密切的關係。

此外,一種自體抗體,可能形成多種不同的病症。例如「抗SS-A/Ro抗體」可能導致「乾燥症」或者「紅斑性狼瘡」等。一種病症也可能由不同的抗體所導致。例如「紅斑性狼瘡」可能是「抗SM抗體」或「抗DNA抗體」等所導致。

自體抗體的產生不但是造成疾病的主因,且與疾病的病情以及活動性有密切的關係,因此自體抗體的測定是免疫風濕科醫師在追蹤病情的重要參考指標。

❐ 4種常見自體免疫疾病

常見的自體免疫疾病除了紅斑性狼瘡,還包括類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎和乾燥症等,其他更多達80種以上,症狀可說五花八門,所以光從症狀不易辨別。要正確診斷,除了症狀,還要加上檢驗是否有相關自體抗體,有時再加上特定基因檢測。

民眾也可以自我警覺,當身體不適持續一段時間,尤其有「發燒、疲累、關節不適、皮膚疹」等狀況,且時好時壞、找不到病因、沒有明確合理的解釋時,可以尋求免疫風濕科的診斷。

- 紅斑性狼瘡

僅三分之一出現皮膚紅斑

關節痛更普遍

紅斑性狼瘡好發於 15 至 25 歲年輕女性,因症狀多變有「千面女郎」稱號,也是最讓風濕免疫科醫師頭痛的疾病。這類患者全身器官都會遭到免疫系統攻擊,雖然病名有「紅斑」二字,但皮膚有紅斑症狀者不到三分之一,反而關節痛比較普遍。而且初期症狀改善後,患者警覺性會消失,免疫系統又漸漸攻擊其他器官,最常見是攻擊腎臟。由於腎病初期也不痛不癢,等到出現症狀時,往往腎臟已經受損,形成狼瘡性腎炎。

又如有些人第一次發作是以精神症狀或個性改變表現,比如本來很節省的人突然變得很大方、愛購物,甚至本來個性內向不多話的人,突然變得很愛講話。有些病人是後來出現癲癇症狀去看神經內科,電腦斷層檢查發現腦部結構沒問題,但磁振造影(MRI)卻看出腦部有功能性的發炎,最後才確診為紅斑性狼瘡,這類以神經精神症狀出現的比例,在紅斑性狼瘡患者中並不低。目前紅斑性狼瘡的診斷標準為11項診斷指標,需符合其中 4 項,包括要有實驗室證據如 Anti-DNA 或Anti-ANA 抗體出現,加上臨床症狀如皮膚、關節或血液指標異常等,綜合考量後才能確診。

- 乾燥症

又稱為修格連氏病(Sjogren’s syndrome)

此病主要是免疫系統攻擊唾液腺和淚腺,病患常覺得口乾舌燥,甚至吞嚥困難,也會因口乾而併發蛀牙、牙齦發炎或口腔黴菌感染。眼睛則因缺乏淚液滋潤,常覺得眼睛不舒服,有異物或灼熱感,甚至會疼痛引起乾眼症,嚴重時甚至會併發角膜損傷或感染。

要區別是否為乾燥症或只是一般口乾舌燥,要靠抽血,若抗體SSA和SSB呈現陽性,即為乾燥症。雖然各個年齡層的人都可能發生乾燥症,最常見的還是 45 到 55 歲之間,女性病患約為男性病患的 1 0倍。不過目前乾燥症和紅斑性狼瘡一樣,都沒有特效藥,只能靠藥物控制稍微改善,症狀可能反覆出現,患者長期壓力大,常失眠、焦慮,容易與精神疾病共病。

- 類風濕性關節炎

(圖說:手指關節腫痛變形)

好發於40歲以上女性,症狀包括關節發炎、腫、脹、疼痛、變形,主要是因免疫系統攻擊、破壞關節部位所致。

類風濕性關節炎最主要影響的是身體的小關節,尤其是手指關節,而且腫痛關節常有左右對稱性。另外會有早晨僵硬疼痛症狀,稱為「晨僵」;通常超過一小時,甚至要過了中午活動度才變好。診斷類風濕性關節炎,一是檢驗血中是否有RF (類風濕性抗體因子),約有 7 到 8 成的患者血中可驗出此因子,另外則是檢驗 Anti-CCP ,約有 90% 到 95% 的敏感度。這兩種抗體驗出,代表可能罹病,醫師會從上述檢驗結果配合患者症狀,綜合研判是否罹患此病。

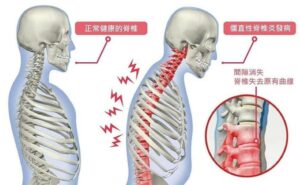

- 僵直性脊椎炎

好發於 20~40 歲年輕男性,症狀包括脊椎發炎、疼痛、僵硬、沾黏、下背痛、肌肉疼痛等,大部分年輕時就有症狀,因免疫系統攻擊脊椎,急性發作時脊椎會無法屈曲、伸展及旋轉並伴隨疼痛,像竹竿一樣難以彎曲,所以又有「竹竿病」之稱。僵直性脊椎炎最典型的症狀就是背痛,與一般背痛最明顯的區別是,病人常在睡醒起床時背痛最嚴重,起身活動之後反而緩解。此外也常合併有全身性關節以外的表現,例如:腳跟腫痛、足底筋膜炎、虹彩炎、腎臟發炎等。其中,關節發炎部位好發於人體的「中軸關節」,包括顳顎關節、胸骨、脊椎、髖關節、膝關節、踝關節等處。

致病因子與人類「白血球抗原第27型基因」(HLA-B27)有關,9 成以上的病人可檢出此基因。但並非所有HLA-B27基因檢測呈現陽性反應的人,都會發病,所以 HLA-B27 基因陽性與否,只可作為參考,醫師還會根據發炎指數、免疫指標、X 光片等檢驗結果做綜合判斷,然後視病人病情合併復健科、骨科一起照護。

自體免疫疾病雖然目前不能完全根治,需要持續治療,但只要好好遵照醫師指示,按時服藥與定期追蹤,並且保持健康的生活型態,多數仍是可以獲得良好的控制◦